——践行吴文化急需解决的三个问题

文/吴松金

吴文化研究,首先要明白什么是吴文化?她是如何产生的?她的核心价值和文化内涵是什么?现在各省市许多吴氏文化组织所研究的究竟是吴文化还是吴氏文化的范畴?其研究课题的目的是什么?为此,我们应该先认识吴文化是如何产生的,这就要从泰伯公说起:公元前十二世纪中叶,泰伯礼让王位,与二弟仲雍带着部属南奔荆蛮,肇基梅里,入乡随以石为纸、以炭为笔、以歌为教”来教化蛮民,把中原黄河文明和荆蛮土著文明相融合,从而创造了具有鲜明氏族特征和地域特色的文明——姬吴氏文化。传至周章受封吴国国君之后,以吴承姬,从而打上了鲜明的吴姓氏族的烙印,泰伯是吴氏文化的创造者和江南人文初祖。纵观吴氏文化历史,在古勾吴国传承和绵延了660多年。吴国灭亡后,吴氏文化并没有消失或湮灭在历史的长河中,而是以氏族文化的形式,以口口相传、代代相传的方式,存活在吴氏族人的心灵中,并以文字的方式延续在吴氏谱牒和史籍之中。三千多年来,随着吴氏后裔播迁全国各地和海内外,吴氏文化也随之传播到世界各地。

习近平总书记强调“国无德不兴、人无德不立。”中华传统文化的灵魂是“道德,”而吴氏文化的核心是至德精神,“仁孝、礼让、开拓、创新”;是古吴文明的根本,是吴氏家族的灵魂,也是吴氏后裔延绵三千多年的血脉之本、精神之本、文化之本,是独具个性和顽强生命力的吴氏文化基因,具有十分深邃文化内涵和深厚的文化沉淀。广义地讲,吴文化是吴地文化,具有鲜明和独特的个性,是以吴氏文化为核心内容不断发展而形成的地域性、区域性文化。吴氏文化和吴文化的关系密不可分,吴氏文化是基础和桥梁,吴文化是在此基础上架构、延伸并发展壮大的,从某种意义上来讲,她就是发展和扩大了的吴氏文化。在古勾吴国时期,首先在无锡、吴地(今苏州一带),延陵(今常州、江阴、丹阳一带)形成吴文化或吴地文化的刍形,随着勾吴国不断开疆拓土而传播扩散,其习俗风情,吴侬软语、深具江南水乡特色。其范围包括今长江下游的江苏、上海和浙江、江西、安徽的部分地区。虽然后来因夫差败亡而失国,但吴文化在吴地仍然顽强地存活和延续下来,并没有被越文化或楚文化等所消灭或同化。越文化在越国被楚灭国后已几乎不复存在,而吴文化仍然保持着其特有的个性魅力和精髓,并不断发展扩散而延续至今,并不断得以弘扬壮大。

三千多年来,随着时代的变迁和社会的进步,吴文化也在与时俱进。她的内涵一直在不断地延伸、丰富和发展,并衍生出现代的“江南文化”“海派文化”等。但至德精神始终是其千古不变的灵魂,孔子称“太伯其可谓至德也已矣,三以天下让,民无得而称焉”,至德精神自汉武帝起为封建社会历代统治者所褒扬,被奉为治国之策、立国之本。至德精神是三千多年来华夏优秀传统文化的重要组成部分和核心内容之一。改革开放以来,政通人和、国强民富。三十年多来,特别是近十年来,全国各地吴氏宗亲组织和吴文化研究社团,象雨后春笋般纷纷涌现,吴文化研究活动空前活跃。但对“吴文化”却众说纷纭,莫衷一是,一直以来都没有一个确切的定义。从目前各地所开展的各项吴文化研究活动的内容来看,其实质更像是吴氏文化的研究。虽然都打着吴文化的旗号,也冠以某某吴文化研究的主题或专题,但其内容还是在吴氏文化的范畴之内。其实,在吴氏宗族群体和宗亲的认知和心目中,各地吴氏所开展的就是吴氏文化活动。广大宗亲愿望最迫切、关心最多、参与最多的也是吴氏源流世系的梳理、谱牒研究和寻根问祖等活动。这是吴氏宗亲最朴素、朴实的宗族情感的真实体现,同时也是受人才和财力等条件的制约所致。要开展广泛意义上的吴文化研究活动,研究范围将涵盖古勾吴国至现代,三千多年来吴文化所流行区域的天文、地理、气象、历史、经济、军事、文化、教育、科技等方方面面,这不是我们一个族姓所能承担的。即便是国家和吴文化区域内的各省市文化研究部门,到目前为止,也还没有有组织地开展系统的吴文化研究活动,关键就是难度太大,涉及面太广,组织协调不易等诸多因素。因此,我们现在进行吴文化研究一定要脚踏实地、量力而行。

要践行吴氏文化和吴文化的研究,我认为首先应解决以下三个长期困惑吴氏宗族的疑难问题:1、泰伯的生年时间问题;2、泰伯、季札的三让是谦让还是礼让?3、泰伯、仲雍奔吴的最终落脚地点。这三个问题如果不搞明白,不达成共识,不及时加以解决,吴文化研究就难以深入和持久地进行下去。在此,我想谈谈个人的一点粗浅看法。当然,这只是我个人的一孔之见,仅作抛砖引玉。如有不妥之处,还请批评指正。

一、泰伯的生年:有关泰伯的生年记载,在各地吴氏宗谱中有数十种之多,近年来也有一些学者和吴文化爱好者作了许多探索和研究,比较有代表性的为公元前 1285 年、前 1211 年、前1185年和前1165年等,时间相差120年至几十年不等,究竟哪个比较靠谱?难以决断,只能大胆假设,严谨求证。我所研究的切入点是找几个与泰伯有血缘关系的近亲,以其生年和卒年作为基准,并以其它一些同时期发生的历史事件来佐证,以求出或推定他的正确生年。泰伯亲侄子姬昌,是他幼弟季历的儿子,据《竹书纪年》载,他生于商武乙元年壬寅(公元前1159 年),是年季历15岁。据史料记载,泰伯比仲雍大4岁、比季历大8岁,把以上几个数值相加,来求泰伯的生年:1159+15+8=1182再减去1(父子两代年龄相差应减去重叠的1岁)等于1181,据此可以推定泰伯的生年是公元前 1181年,即商祖甲二十四年庚辰正月初九。(注:广州吴李才先生对泰伯生年为公元前1182年的推定是正确的,所差的仅是没有减去两代之间重叠的1岁。)而周公亶父的卒年和季历被害的时间可以作为推定泰伯生年的有力佐证。据《竹书纪年》载:周公亶父卒于武乙二十一年壬戌(公元前1139),季历于文丁十一年丁亥(公元前1114)被商帝文丁所忌而惨遭杀害。古公亶父逝世时泰伯43岁,姬昌21岁,季历被杀时,姬昌46岁。至于《吴氏大统宗谱》及许多《吴氏宗谱》泰伯的生年多为公元前 1285年,那么泰伯与侄子姬昌的年龄相差达 127岁,这显然是不可能的,那就不是两代人而是五代人之差了。因此可以说《吴氏大统宗谱》所载的泰伯生年是错误的。现在既然知道泰伯生年有误,就不能让它再继续错下去,必须予以更正。吴氏贤达和从事吴氏文化研究的同仁们,要以对历史、对祖宗、对自己和子孙后代负责的态度,坐下来共同商议、求同存异、达成共识,科学地推定和解决泰伯的生年问题。因为一个人的生年是其个人历史的重要组成部分和社会活动的基本依据,必须真实可靠,其记载必须真实可信。但由于历史的原因,许多历史事件和人物往往存在诸多问题而谬误百出,后人难以厘清,只能去多方搜寻求证或推定。即便是推定,也一定要严谨,要实事求是。现在是时候来确定泰伯的生年了,这是对祖宗和历史的一种尊重,有利于今后对泰伯纪念祭祀活动的开展,有利于吴氏文化研究的深入发展和弘扬,也有利于取信于世人和吴氏子孙后代。

二、泰伯的三让行为:历来被古今学者文人认为是谦让行为而颂扬。海南吴多兴宗长在《姬吴史踪》一书中提出泰伯礼让的新观点,让人耳目一新,十分难得。其考证不人云亦云,论述实事求是,有理有据。这才是做学术研究应有的科学态度,很是令人钦佩。我十分赞同他的观点。回顾历史,在殷商和先周时期,王族和部落首领的继位,实行的是嫡长子继承制。泰伯是古公亶父的长子,是法定的周族继承人,仲雍则是第二顺位继承人,在他们俩都健在的情况下,继承权是无论如何也落不到幼子季历头上的。泰伯有自己宏大的理想和抱负,再怎么友爱幼弟,再怎么谦让,也不会无原则地把自己的继承权谦让给弟弟。而只能是对弟弟宠爱有加,呵护有加,这是人性的必然。至于古公亶父作为周族的首领,是个很有政治抱负和远见的人,再怎么疼爱孙子姬昌,也不太可能会冒着让兄弟阅墙的危险去更换继承人。至于传说和史书上的丹鸟衔书,以示圣瑞等,只不过是后人杜撰的溢美掩饰之词。但历史上古公亶父传位给季历确是事实,那么,特定的历史事件,就要从特殊的历史环境中去寻找原因和答案。我们不妨来挖掘了解一下当时到底发生了那些历史事件:商庚丁八年辛丑(公元前 1160年),年方十四岁的季历娶了商贵族任挚中女儿太任为妻,姬氏部落终于和商王朝统治阶层建立了姻亲关系,进而提高了姬姓氏族在商统治阶层中的等级地位,也提升了季历在周族中的地位。竖年,庚丁驾崩,其子子瞿继位,年号武乙元年,(据传,季历妻子太任系子瞿妃子的妹妹)。该年在姬氏部落中发生了一件大事:古公亶父的幼子季历生了儿子姬昌,进一步加固了与商王朝联结的血缘纽带。到了武乙三年,帝“命周公亶父,赐以岐邑”,既是对其小外甥姬昌的庆贺、也是对姬氏部落的承认。这对古公亶父来讲,是千载难逢的机遇。得到商王赐地封爵,由一个部落首领一跃而成为周公,他敏锐地觉察到幼子季历和孙子姬昌在与商的政治联姻中所起的巨大作用,其重要性和发展前景不可估量。他高瞻远瞩地对小孙子发出感叹:“我世当有兴者,其在昌乎”?当然,以常理来衡量,商王的赐地和封爵肯定是带有先决条件的,即是指定其外甥姬昌来作为周未来的继承人。(不妨根据历史事件的脉络进行推理)这样,姬氏部族在商王的压力和新的发展机遇抉择中必须要更换原定的继承人,让本无可能继位的季历成为唯一的继承者,以使其子姬昌能顺理成章地获得继承权,对此,古公亶父在权衡利弊后只能接受,而且也乐于接受。事实也证明了“季历因妻子太任而显,文王因其母而贵”。但这突然间强加的条件对于泰伯和仲雍来讲,显然是不公平的,他们也面临着两难的抉择。具有孝悌仁德之心的兄弟俩,以尊重父亲意愿的孝心、友爱幼弟季历的仁心,审时度势,从发展的大局出发,为了周族的崛起和长远的利益,宁愿牺牲自己的继承权,毅然决然地做出了让位的举措。这需要多么睿智的眼光、多么博大的胸怀、多么崇高的思想境界和道德情操。所以说这种崇高的举措决不是一般性的谦让行为,而是大义凛然的礼让壮举。这种大义和大气岂是谦让二字所能比拟和概括的?礼让和谦让,虽仅一字之差,其形象更为高大,意义更为深远,其行为更加令人崇拜和敬仰。泰伯、仲雍的礼让壮举,为开创八百年周朝天下打下了坚实的基础,其南奔荆蛮、开拓勾吴国的事实,充分展现了泰伯的雄才大略和治国才能,为后人树立了光辉的道德榜样。所以,我们今天更要大力颂扬泰伯、仲雍的礼让之举,确认其行为是礼让而不是一般意义的谦让,这两者不能相提并论,其境界和意义完全不可同日而语。至于泰伯的三让,愚则以为是:两让季历(一让是在周公亶父病时,二让是在其父逝世后,季历尊父遗嘱还政于泰伯而不受),三让给仲雍,他始终都是崇礼而相让。清人齐彦槐对他的至德仁义,礼让之举和创建勾吴国,作了高度形象的概括:“志异征诛三让两家天下,功同开辟一抔万古江南”。

三、泰伯奔吴的落脚点问题:目前有很多种不同说法,有说荆蛮是在甘肃宝鸡境内的西吴山,认为泰伯的奔吴就没有出过陕甘之境。有说泰伯奔吴落脚地在湖北境内,有说在江西境内,也有说泰伯奔吴的落脚点在宁镇丹阳一带。众说纷纭,不一而足,莫衷一是。客观地讲,他们都仅是注重对其所在地有利的一点证据,是站在本位的立场,以偏概全,而忽略了整个历史事件发生的全过程。据存世史籍客观地分析,泰伯奔吴应是发生在两个时间段内,属两个不同的事件。古人讲究与奉行孝道,“父母在,不远游”。泰伯第一次奔吴是发生在周公亶父生病时,泰伯以为父采药为托词,与仲雍到距岐山百多里外的宝鸡西吴山,其实是为季历继位创造时间和空间条件。武乙二十一年(公元前1139),老父病逝,他们返乡奔丧。之后,泰伯坚拒了季历尊父亲遗嘱归还王位的意愿,从稳定周国的统治大局着想,遂率部众南奔。当时在出发时并没有规划好具体的目的地,只是信奉图腾句芒鸟,一路向着东南而去。据吴多兴宗长三次实地考证,“泰伯是从陕西岐山出发,先到高庙、吴山一带,然后取水路,经渭河故道、入褒河到汉中,顺汉水而下,到湖北郧阳丹江口,再沿汉江入长江到江西鄱阳湖一带,长途跋涉,历尽艰辛,才来到太湖之滨的荆蛮梅里”。他们于跋涉过程中在甘肃、湖北、江西等地都留下了一些活动遗迹,只是在所经之地补充给养或休整生活过一段时间,终因为当地统治者所不容或不适于部族的发展而放弃,继续一路向东南寻觅栖居地。所以不能武断地认为那里有泰伯留下的生活遗迹就是泰伯奔吴的最终落脚地,事实上只是途经地,就像红军长征途经 11省一样。至于宁镇丹阳地区经考古发现并出土周代青铜鼎,应是后来勾吴国王族的墓葬和先民在拓展疆土留下的历史遗迹,并不能证明就是泰伯所留下的遗迹。因为周鼎是武王封爵时赐给周章的,距泰伯奔吴已约百年。至于当地出土的周鼎只能说明或证实勾吴国第四代君主周章受到了周武王的封赐,其子孙死后曾埋葬在那里,仅此而已。(周章墓则在常熟虞山。)一个姓氏、一个宗族应该有自己完整的历史记忆和传承,不应该有所残缺,历史是不应该被遗忘的。泰伯公距我们已三千多年,由于史籍的缺乏或记载的失实,可供参考的史料是少之又少,所以只能通过有限的线索去进行大胆的推理和认真的求证。本文的论述仅是个人的观点,可能有点另类,或许还有点离经叛道,但也许更符合人性的本真、可能更接近于历史事实的真相。其实,从古至今的所谓人类历史,大都只是后人有选择性的人文记载,而非真实的客观历史,所以难免会带上主观的烙印而非完全客观真实的记载。

作者简介:吴松金,浙江瑞安人,工程师。退休后长期热心于吴氏宗族事务和吴文化研究活动及乡村文化与红色文化研究。现为浙江省百姓家谱文化研究会至德文化委员会、浙江省吴文化研究会、浙江省吴氏宗亲总会常务会长。

【友情提示】天下吴氏网坚持正确的舆论导向,坚持客观真实报道,坚持不站队,保持正确的主观立场,以弘扬至德精神!传播吴文化为主旋律!只要你姓吴,只要你是正能量的来稿,我们都欢迎!

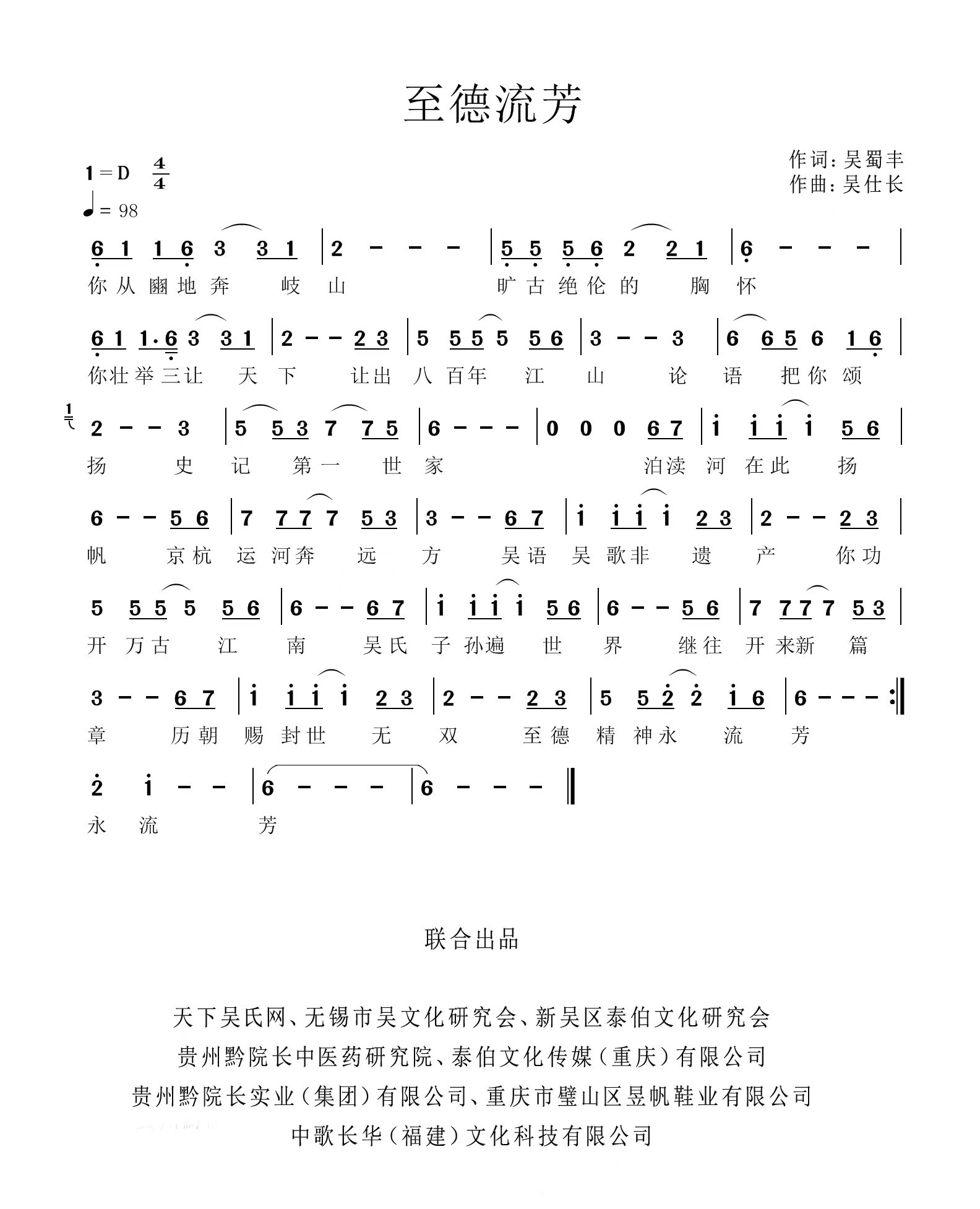

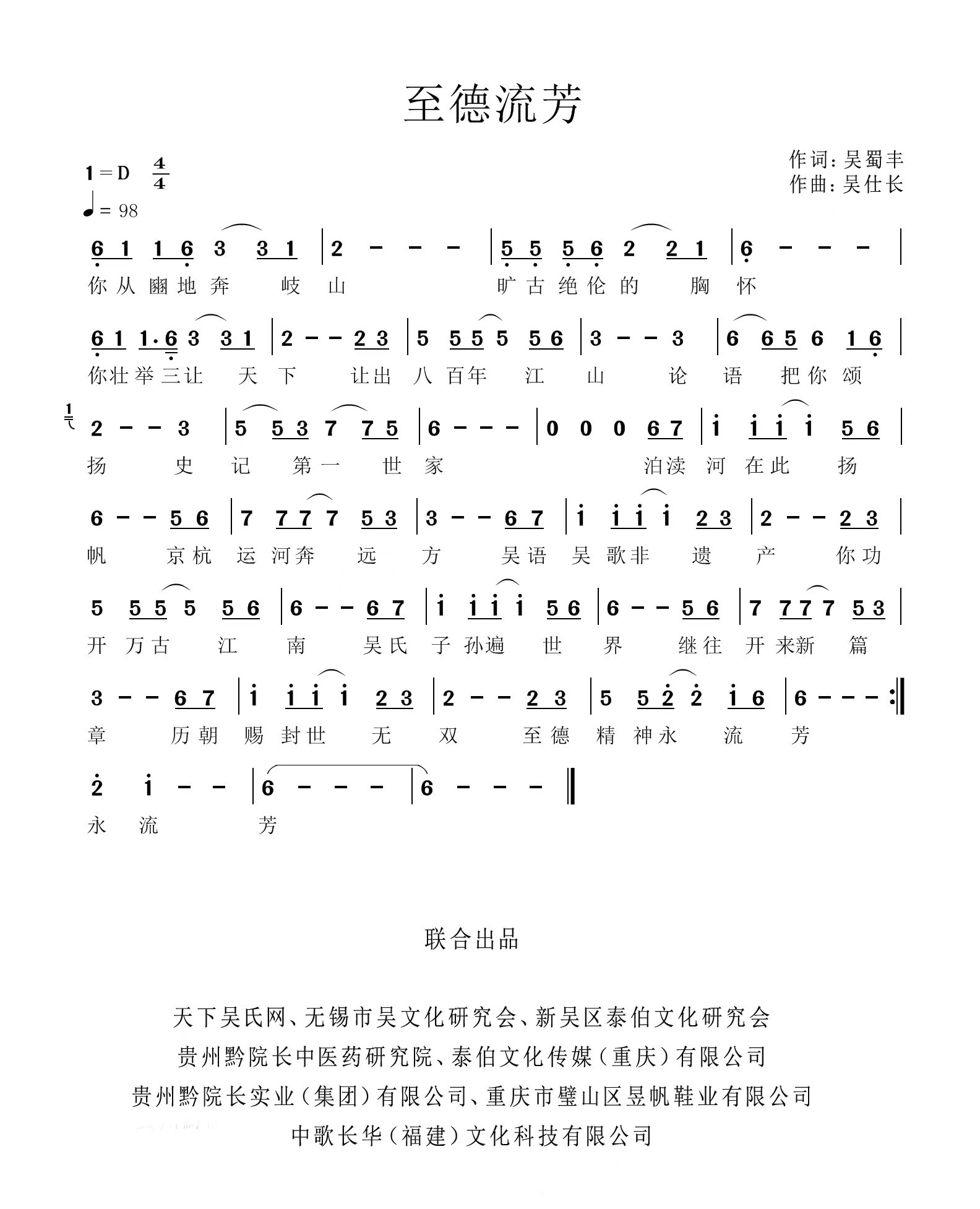

《相约天下吴氏网》主题歌 作词∶吴蜀丰 作曲演唱∶吴仕长

吴氏文化正能量,至德精神在弘扬。开拓进取创辉煌,谱写时代新篇章。

三让高风孔圣赞,第一世家史记传。天上有口遍天下,家风传承树典范。

我是吴氏好儿郎,仁爱谦让传万代。相约天下吴氏网,因为有你更精彩!

来稿要求图文分开打包,〔因人力有限不接受微信图文供稿〕

投稿公共邮箱:905080184@qq.com

联系人吴蜀丰 电话: 18883313913

责任编辑:吴蜀丰